認定調査

Certification

要措置区域・形質変更時要届出区域内の土を搬出する場合、全て汚染土壌処理施設へ搬出しなければなりません。ただし、基準適合の認定を受けた土は、自由に搬出・再利用できます。認定調査は、この認定を受けるための調査です。

区域内の汚染の状況により、調査の密度や方法が異なります。これらの作業は、幅広い専門知識とノウハウを必要とします。

弊社では、認定の申請もお手伝いしております。

認定調査(掘削前調査)の業務内容

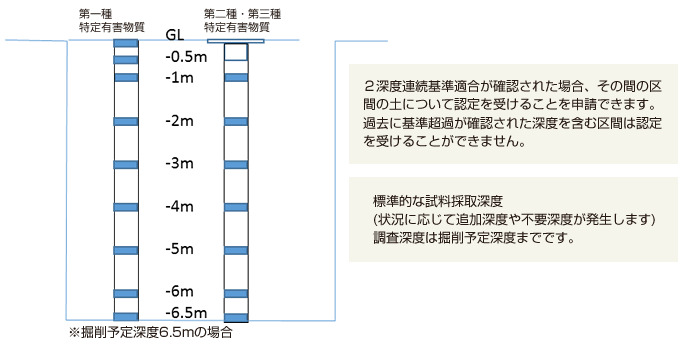

ボーリングマシン、エコマシン等により掘削予定深度までの深度方向の土壌を採取し、特定有害物質全項目※の土壌溶出量、土壌含有量の分析を実施します。

分析の結果、2深度連続基準適合が確認された2深度間の土について認定を受けることを申請します。

※条件により農薬の分析を省略できる場合があります。

認定調査(掘削前調査)の特長

・環境調査用ボーリングマシン(エコマシン)

土質調査や地質調査などに用いられるロータリー式ボーリングマシンとは異なり、掘削する刃先に振動と回転を与えることで掘削水を用いずに土壌採取が可能です。このため、上層の汚染を下層に拡散させること(コンタミネーション)を防止できます。

掘削残土が少ないため、汚染土壌の保管や処理量が少量です。

掘削スピードが速く、マシンの移動も容易です。

20~30mまで掘削可能です。

認定調査(掘削前調査)の方法

認定調査(掘削前調査)の方法は以下の通りです。

1.認定調査時地歴調査

区域指定を受けた後の特定有害物質の使用・貯蔵・埋設等の状況、外部から搬入された盛土の状況等に関する情報を収集・整理し、「汚染のおそれの区分」の分類を行います。土壌汚染状況調査の地歴調査と3区分は同じですが、分類方法が異なります。

(1)土壌汚染が存在するおそれが「ない」と認められる土地

(2)土壌汚染が存在するおそれが「少ない」と認められる土地

(3)土壌汚染が存在するおそれが「比較的多い」と認められる土地

2.区画の設定

土壌汚染状況調査実施時の10m区画を用いて、掘削対象単位区画を設定します。

3.区画の区分及び調査地点の設定

認定調査時地歴調査結果に基づき、10m区画を以下の3区分に分類し、調査地点を設定します。

(1)「土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地」だけで構成される区画:掘削前調査対象外単位区画 土壌等の試料採取は必要ありません。

(2)「土壌汚染が存在するおそれが少ない」と認められる土地を含み、土壌汚染が存在するおそれが「比較的多い」と認められる土地を含まない区画:掘削前調査一部対象単位区画 土壌等の試料採取は、30m格子ごとに行います。

(3)土壌汚染が存在するおそれが「比較的多い」と認められる土地を含む区画:掘削前調査全部対象単位区画 土壌等の試料採取は、10m格子ごとに行います。

4.測量

調査地点や10m区画線の交点の位置を表示します。

5.土壌採取、分析

ボーリングにより土壌を採取し、分析します。

6.個別調査

30m格子ごとの調査で、基準超過が確認された場合は、10m区画ごとの土壌採取、分析を行い、10m区画ごとに汚染の有無を評価してもよいとされています。

なお、掘削後調査では、900㎥ごとの調査で基準超過の場合はその時点で確定し、100㎥ごとの追加調査で汚染の有無を評価することはできません。

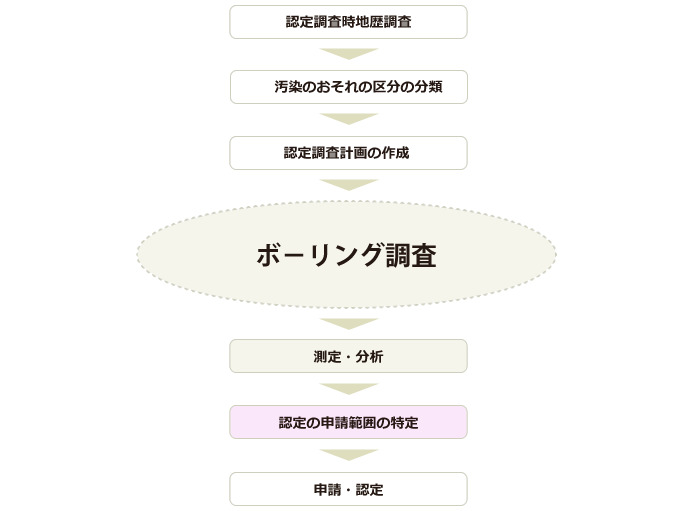

認定調査(掘削前調査)の流れ

認定調査(掘削前調査)は下記のような流れで実施いたします。

認定調査(掘削後調査)

100m³ごと、または90m³ごとのロットに振り分けて、ロットから試料採取・分析をします。

施工区分と整合をとることが難しいため、ほとんど行われません。

認定調査(掘削前調査)の納品・成果物

・認定調査報告書

・認定申請書の添付書類

・電子納品にも対応しております。