室内配合試験

Laboratory Mixing Test

地盤改良を実施する際の固化剤の添加量を決めるために行う試験です。土試料に固化剤を添加して供試体を作成し一軸圧縮試験を実施します。セメント系の固化材を利用する場合は、六価クロム溶出試験も実施しています。

試験の結果は、データシート、図・表によってご提供いたします。

事前調査

1.試料採取方法

一般的に、ボーリングマシンによりシンウォールサンプラー(φ86×1.0m)やデニソンサンプラー(φ116×1.0m)等のサンプラーを使用して採取します。

2.試料採取位置

各地層毎に1深度は試料を採取します。同一地層でも性状が異なる場合は、それぞれ試料を採取します。

3.試験ごとに必要な試料長(量)

1深度・3配合につき5~6本(m)の試料長が必要となります。

1深度×3添加量×3供試体×2材令=36供試体

36供試体×200cm3=7200cm3

7200×(1.5~2.0)/45cm2(TWSの断面積)≒3m

4.物理試験

採取試料について、以下の物理試験を実施いたします。

・土の湿潤密度試験(必須)

・土の含水比試験

・土の粒度試験

・土粒子の密度試験

・液性限界塑性限界試験

・土のpH試験

・土の強熱減量試験

・土の有機炭素含有量試験

室内配合試験

室内配合試験は、原位置で採取した試料を対象に地盤工学会基準『締め固めを伴わない安定処理の試験方法(JGS 0821)』に準じて行います。

①室内配合試験の条件

| 要 因 | 数量 | 内 容 | |

|---|---|---|---|

| 固定要因 | セメント | 1~3 | 高炉セメントB種、普通ポルトランドセメント等 |

| 練り混ぜ水 | 1 | 水道水、河川水、海水等、現地の施工状況に応じて選択 | |

| 変動要因 | 水・セメント比 | 1 | W/C=60~100% |

| セメントの添加量 | 3 | 設計添加量を含め3種類程度 例)100kg/m3(予備添加量) 150kg/m3(設計添加量) 200kg/m3(予備添加量) | |

| 試料深度 | 任意 | 改良対象深度の土層数を考慮して決定 | |

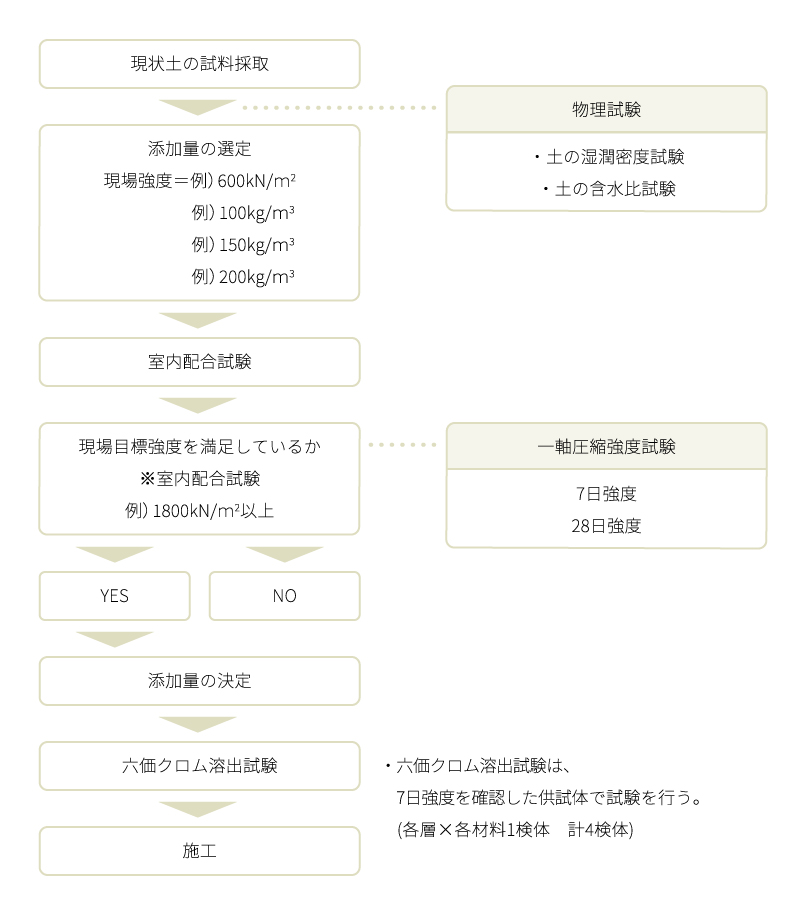

試験方法フロー

配合容量

1.試料採取

改良対象土をシンウォールサンプリングにより必要量採取する。

2.試料調達

採取した原土と固化材、水を混入量に合わせて計量する。

3.混合攪拌

試料土と固化材をホバートミキサーを用い充分混合する。

4.供試体作成

混合後、直ちにモルタル用モールドへ締め固めによらない方法で充填する。

5.養生

湿潤状態でかつ20±3℃の一定温度で強度試験実施まで養生する。

6.強度試験

一軸圧縮強度試験(JIS A 1216)にて、強度の判定を行う。

7.六価クロム溶出試験

セメント系固化材からの六価クロム溶出量を試験し固化材の適正を確認する。

8.配合量の決定

上記試験結果より、目標強度を満足する配合量を求め、施工仕様を決定する。

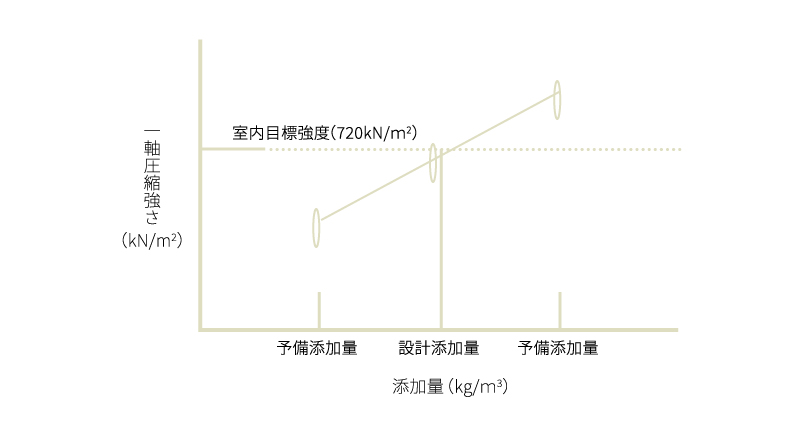

添加量の決定

改良強度を満足する為の室内配合試験による添加量の決定は、以下の通りとなります。

1.予備添加量のみ室内目標強度を満足した場合は、グラフを作成し目標強度を満足する配合量を選定します。

2.添加量ともに室内目標強度を満足しなかった場合は、予備試料を用いて追加で配合試験を実施いたします。(サンプリング計画ではこの場合を考慮して多めに採取いたします)

六価クロム溶出試験

01.試験方法

六価クロム溶出試験の例としてJIS K0102 65.2.1(ジフェニルカルバジド吸光光度法)の試験フローを以下に示す。

検液の作成(溶出方法)

【STEP.01】

土壌の取扱

採取した土壌はガラス製容器等に収める。

試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存する。

【STEP.02】

試料の作成

採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、

非金属の2mmのふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。【STEP.03】

試料液の作成

01.試料(g)と溶媒(純水に塩酸を加えてpH=5.8~6.3としたもの(ml))とを

1:10(W:V)の割合で混合する。02.混合液が500ml以上になるようにする。

【STEP.04】

溶出

常温(おおむね20℃)常圧(おおむね1気圧)で振とう機(振とう回数毎分200回、振とう幅4~5cm)を用いて6時間連続振とうする。

【STEP.05】

静置

溶出した試料液を10~30分程度静置する。

【STEP.06】

ろ過

試料液を毎分3,000回転で20分遠心分離した後の上澄み液をメンブランフィルター(孔径.45μm)を用いてろ過してろ液を取り、検液とする。

【STEP.07】

検液

定量方法(ジフェニルカルバジド吸光光度法:JIS K0102の65.2.1)

【STEP.01】

鉄等の除去

01.検液40mlまでを分液ロート(100mL)にとり、採取した検液20mLにつき硫酸(1+1)5mLを加え、これに過マンガン酸カリウム溶液を滴加し、わずかに着色させる。

02.クロベン(5%)5ml、クロロホルム10mLを加えて30秒間振り混ぜ、静置後、水層をビーカーに移す。

【STEP.02】

検液採取

水層の適量(Cr(VI)として0.002~0.05mgを含む)をA、B2個のビーカーにとり、水酸化ナトリウム溶液(4%)で中和する。

【STEP.03】

ビーカーA

メスフラスコA(50ml)に移し、硫酸(1+9)3mLを加える

ビーカーB

メスフラスコ(50ml)に移し、硫酸(1+9)3ml及びエタノール(95%)を少量加え、沸騰し、Cr(VI)をCr(Ⅲ)に還元する。放冷後、メスフラスコB(50ml)に移す。

【STEP.04】

反応

メスフラスコA及びBを約15℃に保ち、それぞれにジフェニルカルバジド溶液(1%)1mlずつを加え、直ちに振り混ぜ、水を加えて50mlの定容とし、5分間放置する。

【STEP.05】

吸光度測定

メスフラスコAの溶液の一部を吸収セルに移し、メスフラスコBの溶液を対照液として波長540nm付近の吸光度を測定する。

02.六価クロム基準溶出量

六価クロム基準溶出量:0.05mg/L 以下

03.試験材令

試験材令:7 日