INTERVIEW

社員を知る

STAFF INTERVIEW社員インタビュー

INTERVIEW .06

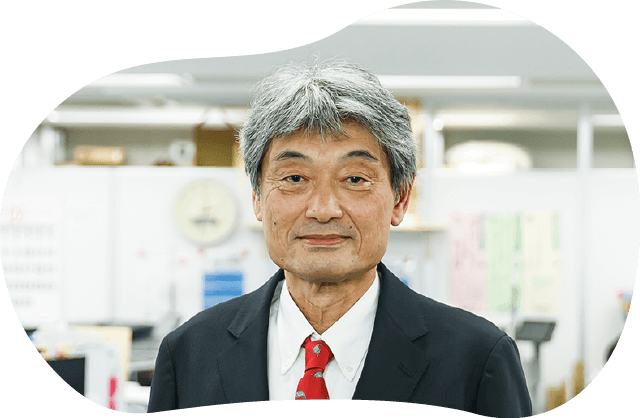

取締役技術本部長兼東日本担当

H.Tさん(1989年度入社)

日本経済が絶頂期を迎え、昭和から平成へと移り変わった1989年に興亜開発入社。本社勤務や中部支店勤務を経て、現在は取締役技術本部長兼東日本担当として本社勤務。その圧倒的な経験や知識を活かし、後進育成のための資料編纂にも注力するなど、今もなお冷めやらぬ情熱をもった眼差しで興亜開発を見つめ続けている。

私たちは、仕事を通じ社会資本整備の一端一翼を担っている。

その社会貢献の場で、自己表現をしてほしい。

ここ数十年で生産性は著しく向上している。

自分の成長のために、「どのように時間を費やすのか」が鍵。

私が入社した頃の時代というのは、仕事に対してついつい時間を際限なく費やせてしまった時代なんですね。調査結果をまとめた資料「報告書」を作成するにも、ものすごく時間がかかった時代。断面図の色塗りは色鉛筆を使い、報告書へ添付する写真を一枚一枚貼り付けていた。報告書内で使うグラフや相関図なども手書きでした。今思うと著しく生産性が低かった、そんな時代です。今はパソコンを使って、そういった作業にかかる時間がものすごく短縮できている。生産性がとても向上しました。だから、その分の時間を自分の経験や視野を広げるために使うことができる。あらゆる分野で時間の使い方が鍵になっていると思います。

技術士試験に受かり、周りの反応も自分の意識も変わった。

社外を知り、自分のレベルを客観視できるようになった。

自分自身のターニングポイントは、ひとつ目の技術士試験に受かった時。視野が圧倒的に広がりました。お客さまとの打ち合わせでも、相手の反応が変わるんです。今までは上司のチェックでOKだった成果品も、これからは自分が会社の看板を背負っていくんだという意識が芽生えましたね。そうすると、果たして自分の報告書は、わかりやすい日本語で書かれているか、内容が伝わりやすくまとめられているか、自分に対しての要求水準も上がりました。さらに当時の上司の勧めで30代半ばに地盤工学会の研究委員会に参加したのも大きかったですね。大学の先生や自分よりも優れた技術者ばかりの団体のなかで、それまでは社内での自分のレベルしか意識できていなかったのが、業界全体における自分のレベルを初めて意識するきっかけになりました。

課題解決を提案するためには、横断的な知識が必要になる。

地質学だけでなく、土質力学、そして総合技術監理の視点。多角的な視野で物事を捉えることが重要なんです。

上司のアドバイスと調査の楽しみを支えに門外漢からプロの「地質屋」に。

私は、学生時代建築学を学んでいたので、地質も土質も専門的に学んだ人間ではありません。中部支店勤務時代、当時の課長に「中部にいたかったら、地質屋さんにならなきゃだめだよ」と言われたことがあります。実は、中部地区というのは、いろいろな地質が出てくるんですね。まさに地質の箱庭。しかも秋になって、地質調査で山に入ると綺麗な紅葉がいっぱい見れるわけです。当時秋の渓流沿いの現場へはお弁当を持っていくのがすごく楽しみでしたね。もともと地学は好きだったから、大変なこともありましたが楽しみながら経験を積むことができました。

技術士の資格3部門の取得過程で調査に必要なさまざまな知識・スキルが身につく。

私は、技術士の資格を3部門取得しています。1つ目は「建設部門の土質及び基礎」。2つ目は、「応用理学部門(地質)」。そして、3つ目となる「総合技術監理部門(建設)」ですね。技術士の資格を3部門も必要なのかと聞かれることがあるのですが、私はこう考えています。まず、大きな視点、マクロの視点で見ると地層の成り立ちを考える必要がありますが、そこで必要なのは地質学の知識です。しかし、今度はじゃあこの地盤に建物を載せるときに大丈夫なのか、どういう問題があるのかという問いを考えると、地質学では答えられない。それを扱う土質力学、工学的な考え方でいかないと答えが出てこないわけです。だから、マクロ的には地質学だし、ミクロ的には土質力学。さらに、ここまでは成果品の話ですが、それを実現するためには必ず予算や人、それから調査自体をどうするんだという話が出てきますよね。時間の問題もある。それをどう整理してトレードオフを解決していくか、これが総合技術監理という部分での課題になってくる。だから、3部門取得が必要だと考えたのです。加えて、そこに至る過程で身につくこともとても多いです。

興亜開発には「人」がとても重要。

だから私は、「人」が働きやすい環境がとても大切だと考えています。

会社の安定した発展を支える「現場第一主義」。

人材を厚くすることが興亜開発の独自性や強みになる。

従業員が安心して働ける環境を考えた時に、会社の安定した発展というのがどうしても必要になってきます。ところが、この業界は少子高齢化の影響を受けていて、担い手不足による世代交代の問題で現場調査を担当する協力業者さんの廃業も目立ってきた。そうすると、我々は調査ができなくなるわけです。仕事があるのに仕事ができない。そこで、いま会社として「現場第一主義」を掲げています。調査に必要な機材や人材を自社で充実させようと。これが興亜開発の独自性や強みにつながる。特に我が社の顔としての海上調査において、この考え方は活きてくる。そのためには、自然と従業員の働きやすい環境というのは、会社にとって、とても重要になってきます。今後も人を大切にする会社を目指したいと思います。

何を学んできたかということよりも何をやっていきたいかというモチベーションが大切。

入社した直後というのは当然、地質や土質をやっていた人たちが有利です。でも、私の経歴を見ればわかりますが、必ずしもそれだけじゃない。むしろ入ってからの自分のモチベーション、やる気がどれぐらいあるか。その気持ちがあれば地盤技術者で十分やっていけます。もっと言えば、土木とか地質じゃない学科を出た方は、本業の知識は入社してから勉強すればよく、それに加えて自分が学生のときに勉強していた、例えば機械とか電気とか化学とか農業とか、そういった違う毛色の違う専門技術を実務に応用して活かしてほしい。そうすると唯一無二の技術者になれると思います。そういった方を受け入れられる環境や土壌が興亜開発にはあります。我々の業界は知識だけではだめだし、経験がいるんですよ。「知識と経験の風を受けて志高く舞い上がる」、そういう業界だと思っています。ぜひ私たちと一緒に「経験に裏打ちされた唯一無二の技術者」を目指しましょう!

興亜開発の好きなところを3つ教えてください?

個人裁量で多くの仕事ができるところ。 比較的福利厚生が良いところ。 社歴が長いこと。

やりがいを感じる瞬間は?

自分の専門分野で問題解決を図れたときはもちろんですが、普段から自己研鑽していた周辺領域の知識を取得・駆使して問題解決を図れたときは、自分自身も成長した実感がして格別なやりがいを感じる。

記憶に残る失敗談?

新第三紀の丘陵地帯で、水路の改修に伴い工事区間に隣接する斜面状況の調査を頼まれた。調査を開始して踏査でいたるところに滑落崖をみつけたので、現状の計画では崩壊地形の末端部を切土する計画のため危ないと指摘し、すぐに光波測距儀や伸縮計による管理を提案・実施した。ところが、その後大雨が降り、観測していた斜面が崩壊してしまった。すぐに応急措置として法尻に矢板を打ち、斜面上部のテンションクラックをシートで覆うように指摘した。施工時期が雨期だったことを考慮し、もっとシビアに指摘してあげるべきだった。

入社後のギャップは?

30年以上前の話なので、現在にはあてはまらないと思うが、正直想像していた働き方とは結構ギャップがあった。ただ、当時は今のように情報が溢れているわけではないので、「働くということは、こんなものかな」という感じで過ごしていた。

休日の過ごし方は?

単身赴任しているので、家事(掃除・洗濯・料理)をすることが多い。それが済むとネット動画や映画を観ている。時々気が向くと本(新書やブルーバックス)を読んだり電子工作したり、パソコンをバラしたり。電車通勤している現在では、通勤時は新書や文庫本を読むことが多い。帰省した際は、庭いじり(庭木伐採,芝刈り)なんかしている。我々の仕事は土や岩みたいな自然と対峙する仕事で、私も若いときは結構色々出かけたが、最近はプライベートでは完全にインドア派。